In vielen Unternehmen in der Industrie besteht ein reales Risiko für eine Gasexplosion.

Die niederländische Norm NEN-EN-IEC 60079-10-1 gibt die Prinzipien für die Festlegung der Gefahrenzonenklassifizierung an. Darauf aufbauend befasst sich die niederländische Praxisrichtlinie NPR 7910-1 mit deren Umsetzung und der tatsächlichen Klassifizierung in Gefahrenzonen. Dieser Artikel behandelt die wesentlichen Punkte dieser Gefahrenzonenklassifizierung im Hinblick auf Gasexplosionsgefahren. Es wird eingegangen auf:

- Gesetzgebung

- Entzündung

- Freisetzung brennbarer Stoffe

- Mischung mit Luft

- Gefahrenzonen

- Zündquellen – Temperaturklasse

- Gasgruppen

- Gefahrenzonenklassifizierung

- Benötigte Daten

- Gefahrenquellen

- Belüftung

- Begrenzung der Gefahrenzone

Die Experten von Dinnissen Process Technology stehen Ihnen für all Ihre Fragen zur Verfügung:

Nehmen Sie Kontakt auf Juul Jenneskens 077 467 3555

Gesetzgebung

Überall, wo in der Industrie mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen gearbeitet wird, besteht das Risiko, dass diese mit Sauerstoff in Kontakt kommen, was zu einem Brand oder einer Explosion führen kann. Offensichtlich lässt sich dies vermeiden, indem sichergestellt wird, dass die Kombination aus brennbaren Stoffen, Sauerstoff und einer aktiven Zündquelle ausgeschlossen wird.

Die Arbeitsschutzverordnung (ARBO), Artikel 7 der Richtlinie 1999/92/EG, schreibt vor, dass der Arbeitgeber eine Gefahrenzonenklassifizierung festlegt, wenn in einem Unternehmen explosive Atmosphären auftreten. Die zu erstellende Klassifizierung basiert auf der Häufigkeit und der Dauer des Vorhandenseins der explosiven Atmosphäre.

In der Norm NEN-EN-IEC 60079-10-1 sind die Prinzipien der Klassifizierung beschrieben. Die Umsetzung davon steht im Mittelpunkt der Praxisrichtlinie NPR 7910-1 und ist anwendbar auf brennbare Gase, Nebel und Flüssigkeiten sowie auf flüssigkeitsverdichtete brennbare Gase.

Entzündung

Ein brennbares Gas oder Dampf, der von einer brennbaren Flüssigkeit oder festen Substanz stammt, kann entzündet werden, wenn eine bestimmte Luftmenge hinzugefügt wird. Die Entzündung kann durch das Aktivieren einer Zündquelle eingeleitet werden. Eine „spontane“ Entzündung ist ebenfalls möglich, wenn die Temperatur des Gas-Luft-Gemisches über der Zündtemperatur liegt.

Das Ergebnis der Entzündung ist eine Erwärmung des Gemisches, die Bildung von Verbrennungsprodukten und in der Regel eine (lokale) schnelle Volumenvergrößerung, die mit einem lokalen Druckanstieg verbunden ist, der als Druckwelle dem Flammenfront vorausgeht. Diese Druckwelle kann sich noch längere Zeit durch die Luft fortbewegen, wobei ihre Stärke allmählich abnimmt. Sowohl die Konzentration des brennenden Gemisches als auch die Reaktionsgeschwindigkeit und die Verbrennungswärme bestimmen die Stärke der Druckwelle.

Wenn sich das entzündende Gemisch in einem geschlossenen Raum mit Hindernissen befindet, kann Turbulenz entstehen. Dies führt zu einer heftigeren Verbrennung und einer noch stärkeren Druckwelle. Bei niedriger Konzentration von brennbaren Gasen kann eine Stichflamme entstehen, ohne dass eine merkliche Druckwelle auftritt.

Freisetzung von brennbaren Stoffen

Brennbare Flüssigkeiten können in Dampf übergehen. Der Dampfdruck und die Austrittstemperatur sind wichtige Faktoren für das Austreten von Dampf aus einer Flüssigkeit. Wenn der Dampfdruck höher ist als der atmosphärische Druck, beginnt die Flüssigkeit zu sieden, und es wird schnell brennbarer Dampf freigesetzt. Auch unterhalb der Siedetemperatur kann Dampf freigesetzt werden. In diesem Fall sind die wichtigsten Einflussfaktoren die Temperatur der austretenden Flüssigkeit, die Verdampfungsrate, die Fläche, auf der die Flüssigkeit liegt, und die Umgebungstemperatur.

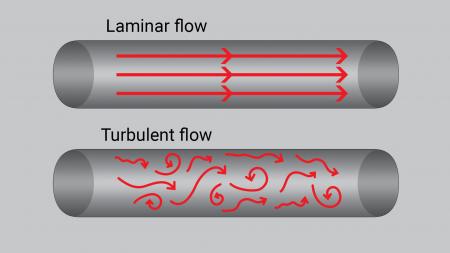

Mischung mit Luft

Wie oben bereits angegeben, kann eine Entzündung stattfinden, wenn das brennbare Gas sich ausreichend mit Luft vermischt hat. Die Geschwindigkeit der Mischung hängt insbesondere von folgenden Faktoren ab:

- der Turbulenz der Luft,

- der Ausströmgeschwindigkeit,

- der Dichte des Stoffes.

Das Gas-Luft-Gemisch ist nur innerhalb eines bestimmten Mischverhältnisses entzündbar. Die obere Explosionsgrenze bezieht sich auf das minimale Gas-Luft-Verhältnis, das das Gemisch benötigt, um entzündet zu werden. Bei einem bestimmten Gas-Luft-Verhältnis wird keine Entzündung mehr stattfinden. Dies wird als untere Explosionsgrenze bezeichnet. Bei mehreren brennbaren Gasen kann die Explosionsgrenze des Gemisches einfach mit den Explosionsgrenzen der einzelnen Gase berechnet werden.

Laminare Strömung und turbulente Strömung

Gefahrenzonen

An vielen Stellen in einer Anlage können brennbare Stoffe freigesetzt und mit Luft vermischt werden. Die Freisetzung kann Teil des normalen Betriebs sein, aber auch das Ergebnis von Leckagen, zum Beispiel von Pumpen, Rührwerken, Rohren oder während der Umladung. Alle Stellen, an denen brennbare Stoffe freigesetzt werden können, werden als Gefahrenzonen bezeichnet. Auch die Stellen, an denen sich diese freigesetzten Stoffe ansammeln können, gehören zu den Gefahrenzonen.

Gefahrenzone

Das Prinzip hinter dem Tap-Density-Tester ist das Hausner-Verhältnis. Dabei wird davon ausgegangen, dass stark kohäsive Pulver auch starke gegenseitige Anziehungskräfte besitzen. Diese helfen, die Schwerkraft zu überwinden, sodass die Partikel sich selbst in leeren Räumen stützen können

Zündquellen – Temperaturklasse

Es gibt zahlreiche Ursachen, die ein entzündbares Gemisch zum Brennen bringen können. Es betrifft insbesondere heiße Oberflächen, Flammen, Funken, statische Elektrizität, Strahlung, Ultraschall und chemische Reaktionen.

Die Selbstentzündungstemperatur ist die niedrigste Temperatur, bei der ein Gas-Luft-Gemisch entzündet werden kann. Betrifft es ein Gemisch von Gasen, muss selbstverständlich die niedrigste Selbstentzündungstemperatur der verschiedenen Gase gewählt werden. In Anlagen vorkommendes Material muss eine niedrigere Temperatur haben als die Selbstentzündungstemperatur. Da die Temperatur ein bestimmender Faktor für die Entzündung ist, ist das Material in Temperaturklassen von T1 bis T6 eingeteilt. Für die maximal zulässige Oberflächentemperatur gilt für T1 ein Wert von 450 °C und für T6 ein Wert von 85 °C.

Gasgruppen

Es gibt viele Arten von Gasen und Dämpfen. Diese sind in zwei Hauptgruppen unterteilt. Gruppe I umfasst unterirdische Gase, die nur in Bergwerken vorkommen, ein Beispiel hierfür ist Grubengas. In Gruppe II sind alle brennbaren Gase und Dämpfe enthalten, die in der Industrie vorkommen. Anschließend wird Gruppe II weiter in die Gasgruppen IIA, IIB und IIC unterteilt. Beispiele für Gasgruppe IIA sind Propan, Butan und Erdgas, für Gasgruppe IIB Ethylen, Ethanol und Kohlenmonoxid und für Gasgruppe IIC Wasserstoff und Acetylen.

Nur Geräte, die für eine bestimmte Untergruppe geeignet sind, dürfen verwendet werden. Dabei kann das Gerät für eine niedrigere Untergruppe eingesetzt werden, jedoch nicht für eine höhere.

Einteilung von Gefahrenzonen

Die Einteilung von Gefahrenzonen ist ein Hilfsmittel zur Analyse und Klassifizierung von Bereichen, in denen Explosionen auftreten können. Zunächst kann eine Unterteilung in gefährliche und nicht gefährliche Bereiche vorgenommen werden.

Nicht gefährlich ist ein Bereich, in dem keine Maßnahmen zur Eliminierung der Gefahr von Zündquellen ergriffen werden müssen.

Für gefährliche Bereiche sind solche Maßnahmen jedoch erforderlich. Es gibt drei Arten von gefährlichen Bereichen:

- Zone 0: Eine explosionsfähige Atmosphäre ist ständig oder über lange Zeiträume vorhanden.

- Zone 1: Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer explosionsfähigen Atmosphäre ist hoch, zwischen 0,1 % und 10 % der Betriebsdauer.

- Zone 2: Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer explosionsfähigen Atmosphäre ist gering, weniger als 0,1 % der Betriebsdauer.

Die Einteilung erfolgt in drei Schritten:

- Feststellen, ob eine Gefahreneinteilung erforderlich ist.

- Bestimmen der Art der Gefahrenzone – Zone 0, Zone 1 oder Zone 2.

- Bestimmen der Größe der Zone.

Die Festlegung der Art der Gefahrenzone hängt auch von den Belüftungsbedingungen ab. Die Größe der Zone wird unter anderem durch die Abschätzung der Menge der freigesetzten gefährlichen Stoffe und deren Ausbreitung bestimmt. Weiter entfernt von der Quelle der freigesetzten Stoffe ist die Verdünnung mit Luft so groß, dass die Konzentration unter die untere Explosionsgrenze fällt und kein Explosionsrisiko mehr besteht. Dies bildet die Grenze der Gefahrenzone.

Eine einfachere und praktischere Methode zur Bestimmung der Größe basiert auf drei Grundsätzen:

- Die Gefahrenquellen werden in zwei Größenklassen des austretenden Volumenstroms eingeteilt – weniger als 1 g/s und 1 g/s bis 10 g/s.

- Die Gefahrenzone hat die Form einer Kugel mit dem Mittelpunkt an der Stelle, an der der gefährliche Stoff austritt. Der Radius ist die größte Entfernung, in der sich unter ungünstigsten Belüftungsbedingungen noch explosionsfähige Gemische befinden können.

- Der gesamte Raum, in dem sich die Gefahrenquelle befindet, wird als Gefahrenzone betrachtet.

Benötigte Daten

VoZur Festlegung der Gefahrenzonenklassifizierung ist es erforderlich zu wissen, welche brennbaren Stoffe vorkommen können. Diese Stoffe lassen sich in Gase, in Flüssigkeit verflüssigte Gase und Flüssigkeiten unterteilen. Es ist verpflichtend, die Menge der potenziell freigesetzten brennbaren Stoffe zu erfassen, auch wenn in der Praxis minimale Mengen kein Risiko darstellen.

Gefahrenquellen

Die Praxisrichtlinie nennt drei Klassen von Situationen, in denen brennbare Stoffe vorkommen können:

- Kontinuierliche Gefahrenquellen, beispielsweise Entlüftungsöffnungen und offene Behälter.

- Primäre Gefahrenquellen, beispielsweise undichte Dichtungen und Auffangwannen.

- Sekundäre Gefahrenquellen, beispielsweise Flansche, Schrauben, Hähne und Ventile.

Leitungsarmaturen werden nicht als Gefahrenquelle betrachtet.

Undichte Flansch

Belüftung

Für die Einteilung in Gefahrenzonen ist auch die Lage der Gefahrenquelle von Bedeutung. Entscheidend ist, ob sich die Gefahrenquelle im Freien, in einem offenen Gebäude oder in einem geschlossenen Gebäude befindet.

Handelt es sich um ein geschlossenes Gebäude, können die Belüftungsbedingungen Einfluss haben. Die Praxisrichtlinie definiert fünf Belüftungssituationen: keine Belüftung, eingeschränkte Belüftung, künstliche räumliche Belüftung, künstliche lokale Belüftung oder ein großes Gebäude.

Die Richtlinie legt zudem fest, wie zu bestimmen ist, ob die Belüftungskapazität als „moderat“ oder „ausreichend“ einzustufen ist. Falls zutreffend, gibt die Richtlinie für jede Art der Belüftungssituation an, wie die Kapazität zu berechnen ist.

Begrenzung der Gefahrenzone

Gefahrenzonen werden oft durch Hindernisse in der Nähe begrenzt. Dies können beispielsweise Wände oder Deiche, Rinnen oder Gräben, Keller oder Schächte oder ein geneigtes Dach sein. An den Grenzen zwischen Gefahrenzonen können sich Öffnungen befinden. Diese Öffnungen stellen ebenfalls eine potenzielle Gefahrenquelle dar. In der Norm werden sie in fünf Typen eingeteilt: A, B, C, D oder Schleusen. Über eine Tabelle lässt sich anschließend die Gefahrenklasse der Öffnung als Gefahrenquelle bestimmen.

Belüftung in einer Fabrik

Name: Juul Jenneskens

Berater

Nehmen Sie gerne Kontakt auf, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben. Gemeinsam mit meinen Kollegen stehe ich bereit, um Ihnen weiterzuhelfen!

Nehmen Sie Kontakt auf Juul Jenneskens 077 467 3555 powtech@dinnissen.nl

Möchten Sie gerne direkt einen Kundenberater sprechen?